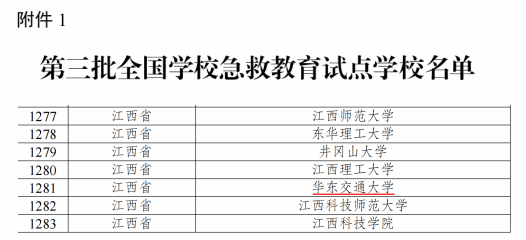

近日,教育部印发《关于做好第三批全国学校急救教育试点建设和管理工作的通知》(教体艺厅函〔2025〕19号),公布了第三批全国急救教育试点学校名单,我校成功入选。这既是对学校深耕急救教育、持续提升应急救护能力的认可,也标志着校园急救体系建设进入提质增效的新阶段。

近年来,我校深入贯彻新时代高校卫生与健康教育工作要求,秉持“健康第一”教育理念,高度重视急救教育工作,将急救教育纳入校园安全管理体系的核心内容。通过培育学生健康素养为核心,普及急救技能为路径,强化校园应急救护能力为目标,扎实推进急救知识教育实践。在制度保障、队伍建设、联动机制及教育培训等关键环节持续发力,全方位、深层次推动急救教育落地生根。

1.标准先行,擘画急救教育新蓝图

学校紧抓健康教育契机,成立校园公共卫生管理与健康教育领导小组,出台《突发公共卫生事件应急预案》《突发公共卫生事件应急演练方案》等,全方位加强突发公共卫生事件应急处置工作,提高了校园应对突发事件的能力,为急救教育工作提供了制度保障和组织支撑。

2.专兼结合,组建急救教育先锋队

配齐建强了校内三支专兼职工作队伍,优化“校医+院系联络员+学生志愿者”分层培训体系,构建了高效联动的三级急救教育队伍体系。7名校医院医护人员组成指导团队,负责指导对口联系学院开展急救培训和技术支持;17名辅导员担任院系联络员,负责推进所在学院急救教育工作实施;学生骨干组建宣传队伍,负责组织开展健康教育活动及急救志愿服务。三支队伍通过“专业指导-院系落实-学生推广”的协同机制,不断扩大急救教育活动覆盖面。

3.教学筑基,构建急救教育课程体系

学校将心肺复苏、创伤救护等核心急救培训纳入新生入学教育课程体系;结合专业特色与实践要求,每年对参与实验实操、国际留学生开设专场急救知识技能培训,实现急救教育与校园生活、学习的深度融合。持续多年开设《学校常见传染病防治知识》等健康教育选修课程,引导学生主动学习掌握更多健康知识和急救技能。

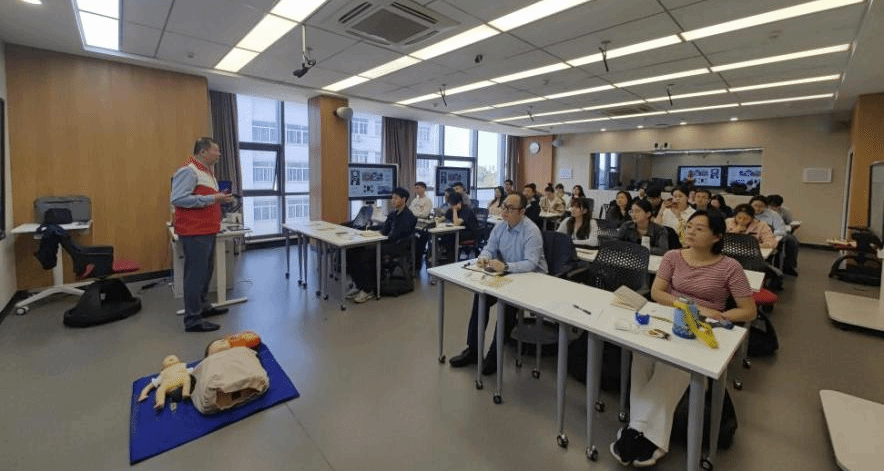

4.医联共建,推进急救教育协同育人

学校不断加强对外合作交流,在与南昌大学一附院(赣江新区人民医院)、江西省人民医院建立医联体合作的基础上,重点深化了急救技能培训基地建设,一方面邀请三甲医疗机构专家进校开展急救知识讲座,另一方面选派医护人员外出跟岗学习急症处置,通过医校急救教育资源的深度融合,在双向转诊、就诊服务、救助管理等方面深耕细作,构建了“学-练-救”一体化的急救教育协同体系。

5.科学布防,筑牢校园急救安全网

学校科学布局急救设施,共安装了多台自动体外除颤仪(AED),重点覆盖体育场、教学楼、图书馆、宿舍区等人员密集场所,方便师生紧急使用。此外,还配备了AED模拟机、CPR训练模型和心肺复苏模拟人,用于应急救护教学。为确保急救设备的高效使用,学校不定期组织师生进行AED使用培训,同时建立AED设备巡检制度,确保设备时刻处于良好状态。

6.培育锻造,组建校园急救核心力量

学校持续推进校园急救能力建设,通过“老带新”传帮带模式培养师生救助核心力量。目前,已成功组建了一支由130人构成的核心救护队伍,其中包括30名具备初级急救技能的教师和100名持有心肺复苏术证书的学生。在分阶段培训基础上,重点强化季度复训,开展情景化演练,确保急救技能常备常新。

7.文化浸润,营造校园健康教育新生态

学校持续深化健康教育品牌建设,已连续三年成功举办“健康教育宣传月”主题活动,开展了健康讲座、健康知识竞赛、急救技能大赛、健身挑战赛等形式多样的宣教活动,形成了“科普宣教+急救实训+校院联动”的立体化健康教育模式。三年来,累计举办了200余场健康宣教活动,吸引了超万名学生积极参与。这种“理论科普+实践操作”的健康宣教,既具有专业深度又富有实践温度。

未来,学校将持续加强急救教育工作力度,进一步规范急救教育体系建设,扩大急救知识培训覆盖面,为健康校园建设和急救教育事业发展作出积极贡献。